教育の特色

卒業研究

本校では、自ら見つけた自然の不思議と向き合い、観察し、調べ、みんなに伝える「おしらせ学習」を伝統的に行っております。この「おしらせ」に始まる自然体験学習・探究学習の集大成が、6年生の理科で取り組む「卒業研究」です。

この取り組みでは、理科において「面白さを見出す眼」を育んできた児童が、それぞれにテーマを決め、じっくり時間をかけてそれらに向き合います。本校では、この学習を1990 年より「卒業論文」として実施し、現在では「卒業研究」として位置付けています。

卒業研究の目的

卒業研究では、環境問題・人と自然との共生・科学技術のいずれかに関連する内容で児童自らテーマを定め、長い時間をかけて調べ上げ、レポートとしてまとめています。この活動では、「入手した情報を取捨選択し活用すること」「自らの考えを論理的な文章としてまとめる経験をすること」「身の回りの事物・現象に興味関心を持つこと」を目的としています。社会の情報化に合わせ、形を変えながらこの探究活動を継続しています。

記述力を育む文章課題の取り組み

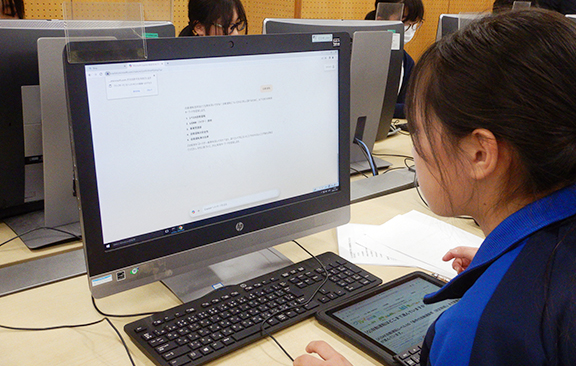

5年生になると、情報科の授業では、テーマに対する自分の意見を200文字前後でまとめる課題に複数回取り組みます。ここでは作文から説明的文章へのステップアップを目指し、タブレットで文章を入力してClassroomに提出する形式で進めます。その際、誤変換がないかを点検し、規定文字数の範囲内に収まっているかを文字カウントで確認します。原稿用紙1枚にも満たない文字数だからこそ、内容を厳選し、前後の文章のつながりを意識することが求められます。このような練習を重ねることで、6年生の卒業研究に向けた記述力が養われます。

探究学習とAI

2022年11月30日にChatGPTが公開され、生成AIの活用が広く始まりました。本校ではその可能性にいち早く着目し、2023年度より、卒業研究においてAIの活用を学びに取り入れました。生成AIには危険性もありますが、子ども達が生きていくこれからの時代は、生成AI に自然とふれる世の中になっていくことは間違いありません。そこで、AI を避けるのではなく、AI とどう付き合っていくのか考える学びの機会が必要であると考えました。

人とAIの協働

本校では、AI から学ぶ・教わるのではなく、「人とAIとの協働」に重きを置いています。そこで、本研究では、「AIと共に学ぶ・取り組む」「AI と人が役割分担をする」活動として、AIを組み込んでいます。

ここでは、Microsoft が作成した生成AI であるCopilotに本校独自のプロンプト(指令文)を与えて危険性を低減し、かつAI に答えを提示することを禁止した上で、学習効果を発揮できるような形を整えています。学習場面ごとに設定した複数のプロンプトにより、AIは児童一人一人のサポート役となり、児童の学びを深めます。さらには、調べ学習の個別最適化となることも目指しています。

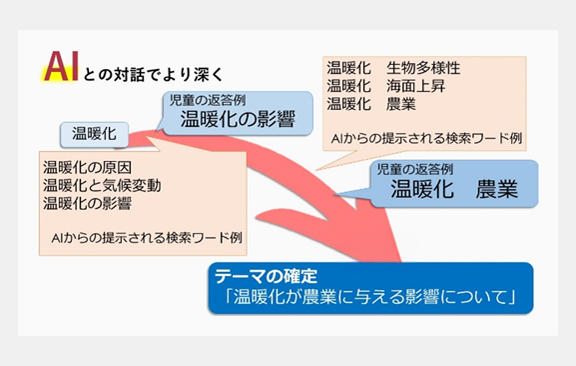

AIのサポートによる調べ学習の個別最適化

本校独自のプロンプトを与えられたAIは、児童自身の研究テーマに対して、より深く情報を得るための検索ワードを複数提示しながら、児童との質疑応答を繰り返します。

この過程で、児童はインターネット上の多数の情報に惑うことなく、テーマをより具体化させることができます。また、AI から提案される多数の検索ワードについて調べる過程で、複数の情報ソースに目を向けることができ、さらにテーマに関連した周辺知識を得ることができます。

このように、AI をサポート役として活用することが、調べ学習の個別最適化の一つの形だと考えています。

AIを活用する効果

AIのサポートにより、児童はインターネット上の多くの情報ソースに惑わされることなく、周辺知識を得ながら卒業研究を進めることができるようになりました。

また、作成の過程で、「AI に任せる部分」「人と AI が共に取り組む部分」「自分の力のみで取り組む部分」に分けて取り組むことで、児童が「人とAIとの関係性」を考える契機としています。

この実践は一般社団法人 日本教育情報化振興会が主催するICTを活用した実践事例のコンテストにおいても評価され、2024年度「ICT夢コンテスト優良賞」を受賞しました。