教育の特色

基礎学力

高い学力をつけるために基礎を徹底して学ぶ

「考える子ども」を育てる

学校生活のあらゆる場面で、主体的に取り組む姿勢を養います

これからの時代を生き抜くには、いかに主体的な学習姿勢を身につけるかがカギとなります。すべての学習において、まずは基礎となる力を継続してしっかりと定着させること。そして、それを足がかりに自信をもって自分のなりの考えを表現し、発信していこうとする姿勢を育てることが、確かな思考力と判断力を養います。

読み・書き・計算・英語の基礎学力の定着

読み・書き・計算は、すべての学習の基礎であり、国語や算数に限らず、全教科に必要な力、生活を支える力でもあります。そこにさらに英語の力も加え、徹底して繰り返し定着をはかります。

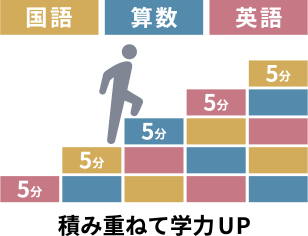

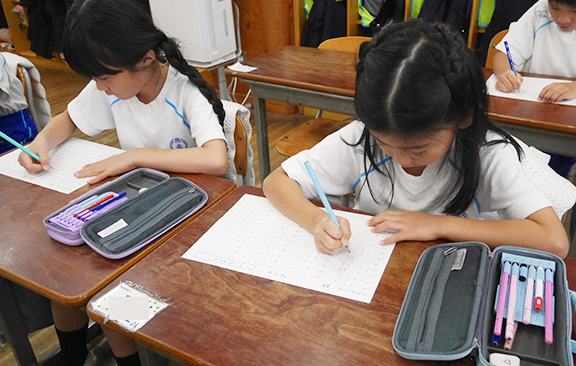

モジュール学習

繰り返し学習が重要な漢字や計算、各学年で習得すべき課題を、毎日の朝学習の時間帯に繰り返し実施することで徹底的に鍛えます。

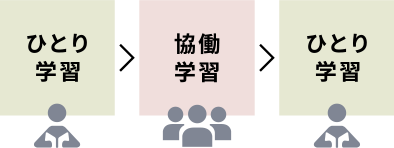

課題解決学習

課題についてまず自らの力で考え、自分なりの足場を築きます。その後、グループや学級集団で意見を交換し合い、さらに自分の考えを広げたり深めたりする「協働学習」に取り組みます。そして最後にもう一度自分の考えをまとめあげることにより、確かな思考力と表現力を鍛えます。

教科の学習時間の増加

学力をさらに高めるには、より深い学習が必要。 高学年では4教科(国語、算数、社会、理科)と総合学習の英語の授業時間を週1時間増やし、情報教育にも力をそそぎます。

読む力

読む力は、言語活動や思考力、想像力を支える重要な力であり、生き生きと学習する基盤です。

毎日の読書タイム

毎日15分間、6年間続ける読書タイムは、読書を習慣化させ、豊かな学力、想像力を育みます。2万冊の蔵書を誇る図書館など、豊かな読書環境も自慢です。

図書館司書による読書指導

全国の小学校の中で、専属の司書を配置している学校は69%です。本校では、図書館司書が様々な取り組みで子どもたちの読書活動の活性化を図っています。

書く力

書くことは、物事を整理し、より深く考えるために必要な力です。あらゆる学習の中で、書く機会を見つけ、書き慣れさせていきます。

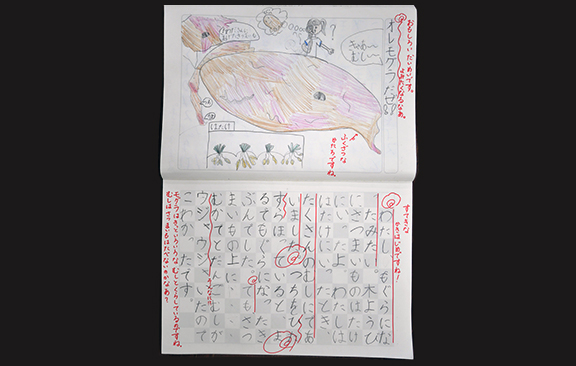

れんらく帳

1年生のれんらく帳は、子どもの絵から始まり、学年が上がるにつれ次第に文章のみになります。先生の赤ペンも励みとなり、子どもの表現力を開発します。この継続が質の高い文章力を育てます。

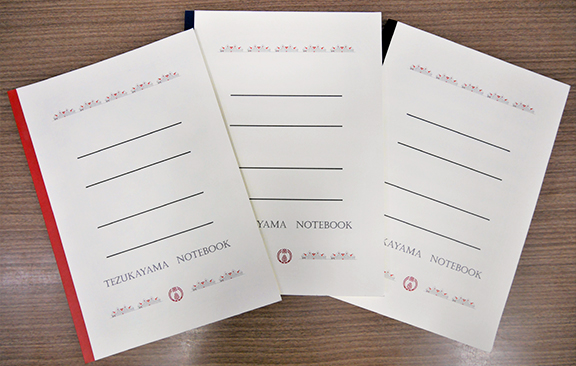

調べ学習・自学自習ノート

自らの課題について自学自習する習慣を推進するために、「帝塚山ノート」を活用しています。長期休暇には、それぞれがテーマをもって研究に取り組みます。

6年生になると、「卒業研究」として各自が設定したテーマについて調べ、それを文章でまとめます。さらに、考察を述べ、自分の考えを発信します。

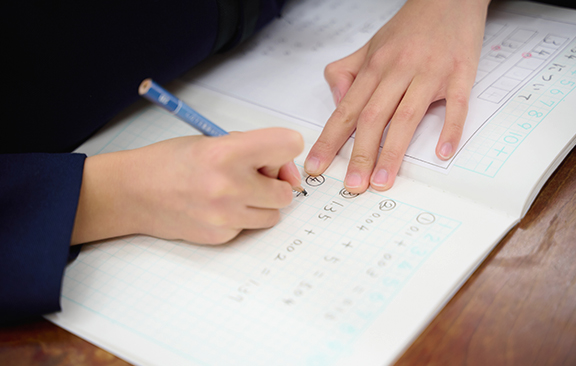

計算力

算数の基礎は計算力。各学年の学習内容に応じ、正確に速く解く訓練を重ねます。四則計算は5年生1学期までに終了、6年生は四則混合計算を重点学習します。

5分間計算モジュール

毎朝、始業前に5分間の計算を徹底して反復練習します。継続が計算力を確実に伸ばします。

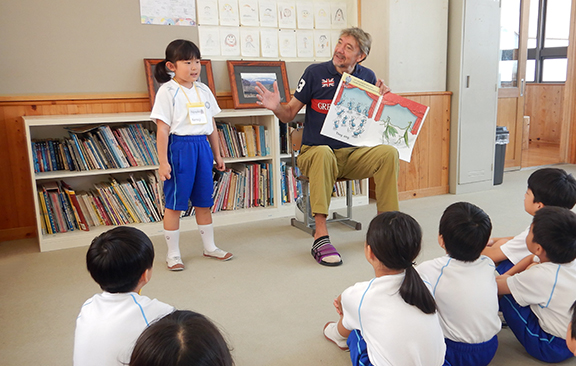

英語力

「面白いからどんどん学びたい」そんな学びたくなる授業をデザインし、早い時期から語学に対する基礎力をしっかりと固めていきます。

English Challenge(年2回)でレベルアップ

子ども一人一人の英語理解度を図るため、また4技能の習得状況を把握するために、全校児童に年2回実施しています。6年間での英語力向上のみならず、国際的に活躍する人材育成を目指します。

詳しくはこちら

指導システム

徹底した基礎学力充実体制

各学期末に学力診断テスト期間を設けて弱点を発見します。

その後、1週間の学力補強期間で、徹底した基礎学力補強を行います。

複数教員によるきめ細やかな指導

算数の授業は、1年生から6年生までの全学年において、複数教員で担当し、個々の理解に応じたきめ細やかな指導をします。これにより、学習内容のより一層の定着を図ることができます。

午後もスッキリお昼寝タイム

午後の授業前に実施する15分間の全校一斉「お昼寝タイム」。頭と体に休息を与え、学習効率向上を目指します。

専門教員の指導

教科の特性を考慮し、卓越した知識と指導力を持つ専門教員が、下記の授業を行っています。

理科/音楽/美術/家庭科/英語/情報/体育/高学年の算数・国語・社会