教育の特色

自然・環境教育

面白さを見出す眼を育てる

本校の理科では、本物にふれる体験を通し、理科の中、そして自然の中に「面白さを見出す眼を育てる」ことを大切にしています。

社会の情報化が進み、何でもすぐに調べられるようになった世の中だからこそ、子どもたちの知りたい・学びたいという知的好奇心を大切に育てる必要があります。

自然の面白さは、一歩踏み出し、体験してこそ見えてきます。この 面白さに出合った子どもたちは、そのものをじっくり観察し、自問自答をはじめ、頭の 中で自らの学びを始めます。つまり、自然の中に潜む面白いものと良い出合いをすると、「自ら学ぶ力」は存分に引き出されるのです。

また、そういった自然の面白さや神秘を体感してこそ、子どもの 中に環境を守る心が 育まれます。

様々な自然に一歩踏み込み行う自然体験活動を通して、 子どもたちが「自然と人間の共生」の大切さを理解できる人間に育ってほしいと願っています。

低学年 1〜2年

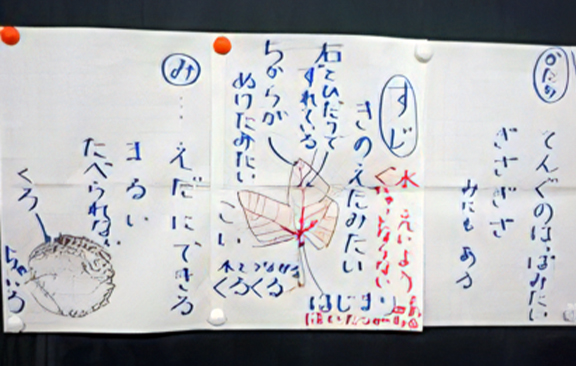

本校の創立以来の伝統的な学習法であり、子どもたちの学びの原点であると位置づけている教科に、『おしらせ』があります。これは、1年生の当初から、子どもたち一人ひとりが身の回りにある「自然のもの」を交代で教室に持ち込み、クラスの皆の前で発表することから、その活動が始まります。それはまた、「自然学習」の萌芽の瞬間でもあります。発見する力・観察する力・発表する力・聞く、聴き取る力・考える力・継続して追究する力などをつけ、子どもたち一人ひとりが研究する喜びに目覚めることによって、子どもの数だけ小さな博士が誕生します。

中学年 3〜4年

「生き物の成長と体のつくり」や「季節と生き物の様子」の学習の一環として、広大な学校農園を有効に利用しています。3年生では大輪のヒマワリを、児童各自が種子から栽培・観察しています。また、4年生は大々的にヒョウタンの栽培をしています。 成長にともなう折々の変化を観察記録に綴ります。

高学年 5〜6年

高学年になると、これまで取り組んできた自然・環境教育もまとめや発展の要素がより一層濃くなります。また、実験・観察の内容も深化・高度化していきます。もちろん、中学進学に向けた学力の向上にも、児童・教員が一丸となって集中して取り組みます。

さらに6年生では、各自が「自然と人間の共生」「環境問題」「科学技術」に関する研究テーマを見つけ、おしらせにはじまる自然体験学習のゴール地点として、「卒業研究」を行っています。

5年生

「種子の発芽」の発展学習で、食農体験も兼ねて、学校農園での爆裂種のトウモロコシ栽培活動を長年にわたり実施しています。収穫したトウモロコシは、ポップコーンに加工し、「TEZ’ fes」での八百屋さんで、そのほかの有機野菜とともに販売しています。

学年の締めくくりには、「物の溶け方」に関連した課題について、子ども自身がこれまでの知識・経験をもとに実験方法を考案し、それを立証する実験にも取り組みます。

6年生

「水溶液」の発展学習として、身の回りの素材からリトマス紙やBTB液に代わる指示薬を探す実験をします。

また「人体」の発展学習では、イカの解剖実習を行います。一人一杯ずつの解剖は緊張しますが、新しい発見がたくさんあります。

そして、6年生の最後に取り組む「卒業研究」では、自然と人間との共生・環境問題・科学技術に関するテーマで研究を行います。

環境と科学と自然は密接に関わり合っています。科学の発展により破壊されてきた自然環境もあります。しかし、科学と自然は相反するものではないはずです。自然と人間が共生し、継続的に発展していくことを考えるため、自然にも科学技術にも目を向ける必要があるのです。

林間学舎

6年生の初夏に実施する林間学舎では、自然観察登山で「聖域として保護されなければならない太古のままの自然の姿」を学び、高原や森林での自然体験学習では「人間の生活と共存する管理された自然の様子」を学びます。自然の持つ多様な意味や価値を探究することで、人と自然の共生の大切さを理解します。

土曜自然教室

時間制限のある日常の授業では到底出会うことのできない、よりインパクトの強い、精選した自然の姿を求めて活動します。

みんなの声

学校農園

学校農園には、大根・とうもろこし・ピーナッツなどを植えています。みんなで水やりや雑草抜きをして育てた大切な作物を収穫する時は、うれしくてたまりません。農園は、みんなの大好きな場所です。《3年男子》

田植え

ぬるぬるした田んぼに足を踏み入れての田植え。何もかも初めての経験でした。この細くて頼りない苗が、たくさんの穂をつけたりっぱな稲になるのかと思うと、とても不思議です。秋の稲刈りにはいっぱいお米を実らせてぼくたちを待っていてね。《5年男子》